세상의 모든 아침

듣는다는 것

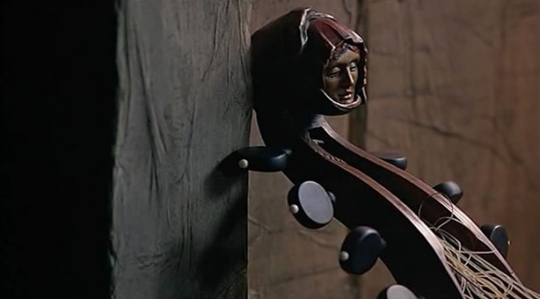

마치, 생트 콜롱브의 오두막 밑으로 미끄러져 들어가 그의 연주를 듣기 위해 얼어붙은 나무판자에 귀를 바짝 대어보는 마랭 마레처럼, 펼쳐진 책장 사이에 문득 머리를 박고 세상의 모든 아침 속에 연주될 음악들을 기다린다. 마레가 축축한 오두막 밑에서 3년을 넘게 기다려 조우할 수 있었던 콜롱브의 작품들, 루이 14세가 그렇게 듣고 싶어 했던 콜롱브 부녀의 삼중주, 마들렌의 병상 앞에서 마레가 연주했던 [꿈꾸는 여인]은 과연 어떤 선율을 담고 있었을까. 책과 독자인 ‘나’를 둘러싼 당연한 침묵 속에서도 부질없는 시도를 행하는 까닭은, 파스칼 키냐르의 세계 속에서 등장하는 음악은 늘 침묵에 수렴하는 순간에 작은 기적을 일으키기 떄문이다.

생트 콜롱브가 비에브르강 물결을 바라보다 ‘몰아’의 경지를 체험하고 오두막으로 돌아와, [회한의 무덤]을 “거의 소리가 나지 않게 연주”했을 때, 그는 처음으로 죽은 아내와 재회할 수 있었다. <은밀한 생>에서 ‘나’는, 네미 샤틀레가 피아노를 치지 않으면서도 피아노를 치고 있음을 감지한다. 그 “소리 없는 피아노”를 떠올리며, 모든 곡들이 무성으로 연주되는 연주회장을 상상해 보는 ‘나’. ‘나’는 제아미 모토키요라는 15세기 일본의 한 작가가 고안한 침묵의 악기를 소개한다. 가죽이 아니라 비단으로 씌워진 이 북은 두드리는 자에게 “가장 깊은 침묵만을” 끌어낼 뿐이다. 그 침묵에 비관해 한 남자가 호수에 몸을 던졌을 때, 그를 집어삼킨 호수 표면의 마지막 물결이 지워지는 순간, 그제서야 북소리는 공간을 채우고 ‘공주’는 익사자를 욕망하며 죽은 자를 불러내려 한다.

마랭 마레와 생트 콜롱브는 실존했던 인물들이고 실제로 그들이 만든 곡들이 파스칼 키냐르의 소재로 쓰인 까닭에, 소설 <세상의 모든 아침>에 등장하는 음악이 궁금하다면 역시 키냐르의 작업이라 할 수 있는(그가 각본을 다듬고 그의 친구 조르디 사발이 음악을 담당한), 영화 <세상의 모든 아침>의 사운드트랙을 듣는 것으로 궁금증을 해결할 수 있다. 하지만 “세상의 모든 아침은 다시 오지 않”고 그 각각의 재현이 완벽할 수 없듯, 조르디 사발이 연주하는 [바디나주]와 소설 속 마레가 연주하는 [바디나주]는 전혀 다른 것이다. “1689년, 23일째 되던 날 밤” 마침내 이뤄진 콜롱브와 마레의 합주를 듣기 위해서, 독자는 영화의 사운드트랙이 아니라 ‘침묵’에 귀를 기울여야 한다. 침묵 속에서 ‘나’의 삶을 키냐르의 시간과 교환하여 콜롱브의 오두막 밑에 몰래 숨어들어가는 수 밖에.

기억해야 할 것은, 콜롱브의 얘기처럼 침묵 그 자체가 “진정한 음악”은 아니라는 점이다. 책을 읽는 사람이 스스로의 존재를 비웠을 때, 책 속의 삶들이 독자 안을 채울 수 있는 것처럼, 침묵은 하나의 가능성이자 전제조건이 된다. 강풍 속에서 아리아의 저음을, 소년의 오줌 소리에서 꾸밈음 스타카토와 반음계 하강음을 발견해 내려면 침묵이라는 이름의 프리즘이 필요한 것이다(물론 침묵을 통과한 침묵도 존재할 수 있다). 그런데, 그렇다면 ‘나’라는 사람은 다른 이들에게 어떤 음악으로 비춰질 수 있을까. 콜롱브가 마레를 제자로 받아들였던 것이 마레의 망가진 목소리, 그 속에 배어나왔던 고통 때문이었던 것처럼, 귀가 열려있는 누군가에게는 ‘나’ 또한 하나의 소리, 어떤 음악으로 각인될 수 있을텐데 말이다. 적어도 키냐르의 책을 읽고있는 순간 만큼은 그리 나쁘지 않은 음악으로 기억될 수 있지 않을까.